無痛分娩

無痛分娩とは

無痛分娩とは

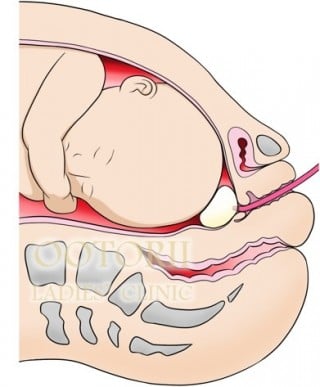

無痛分娩とは、陣痛を緩和・軽減するためのプロセスがとられた分娩のことを指します。「痛みが無くなる」と書きますが、まったく痛みを感じなくなる結果を指すわけではありません。うまく管理されればほとんど痛みを感じないこともありますが、結果として痛みが除ききれないこともあります。つまり「結構痛かった無痛分娩」ということもあり得ます。和痛分娩・除痛分娩という言い方がされることもありますが、これらは明確に定義された医学用語ではなく俗語に過ぎず、「呼び方の違い」に過ぎません。主に硬膜外麻酔がその方法として選択されます。

大鳥居医院では主に経産婦を対象としています

大鳥居医院の無痛分娩は、経産婦様への計画分娩を基本としています。

計画分娩を行うのは安全管理上の理由です。後述するように、無痛分娩に関する合併症は稀ながら起こり得ます。弊院での発生はこれまでにありません。しかし、合併症を起こさないためには確かな麻酔技術が求められ、また合併症への対処が出来る状態で無痛分娩を実施することが重要です。医師・助産師・看護師らのマンパワーが十分であることが無痛分娩を行う前提と考えているため、弊院では診療時間内でなければ無痛分娩は行わない方針をとっています。診療時間内に陣痛が来るようにコントロールする目的で、分娩予定日より前に分娩誘発(計画分娩)を行います。

無痛分娩の対象を主に経産婦としている理由は、一般的に経産婦のお産が安産で終わることが多いためです。具体的には計画分娩が計画通りに進みやすく(陣痛促進剤への反応がよく)、分娩時間も短時間です。多少高い位置や回旋異常を伴っている場合でも器械分娩が成功しやすい傾向にあります。

一方初産婦では計画通りに分娩誘発が成功せず、分娩まで数日を要したり、更に児頭の回旋異常などから分娩が進まなくなることもあります。最終的に器械分娩が成功せず帝王切開となる可能性があります。従って初産婦では自然に陣痛が来てからオンデマンドで硬膜外麻酔による無痛分娩を開始する方が分娩進行への影響は少なく済みますが、前述の通り弊院では安全管理の観点から24時間体制での無痛分娩は提供しておりません。

以上の理由から弊院では無痛分娩の対象を主に経産婦としており、初産婦では自然に陣痛が来て分娩進行が見込まれると判断してからの実施に限定しています(診療時間外は対応致しかねます)。

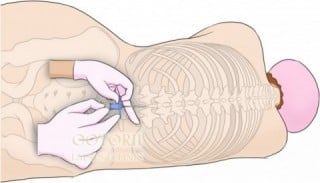

計画分娩の流れですが、児の成熟度や子宮口の状態も考慮しつつ、妊娠38週頃に誘発分娩(計画分娩)を行います。分娩誘発の前日に入院してもらいます。陣痛促進剤を使用した分娩誘発に先立ち、硬膜外カテーテルを留置します。その後、陣痛の具合や子宮口の開大度を評価しつつ硬膜外腔への薬剤投与を開始します。子宮口が開いていない場合、陣痛促進剤の使用に先立ち子宮頸管拡張を行います。

方法:硬膜外麻酔

- 概要

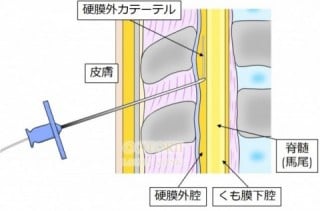

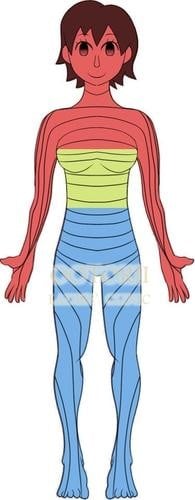

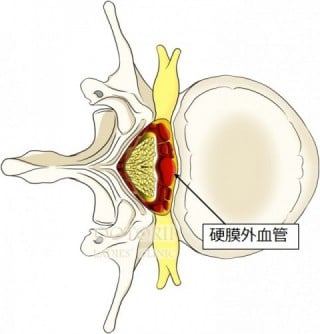

硬膜外腔(脊髄の存在するクモ膜下腔よりも手前の位置)にカテーテルを留置し、持続的に局所麻酔剤を注入する麻酔方法です。効果発現は緩やかですが、薬剤の追加・持続投与が可能で、陣痛を抑える目的で行われます。少量の局所麻酔剤と医療用麻薬を投与するので胎児への薬剤移行がほぼなく、また当然全身麻酔と異なるため母体の意識が保たれ自力での分娩が可能です。十分な鎮痛のためには局所麻酔薬を多量に使用すれば良いわけですが、その一方で下半身に力が入れにくくなったり、陣痛が来ていることが全く分からなくなり十分ないきみが出来なくなったりする恐れがあります。それを回避するために、少量の麻薬を添加して局所麻酔薬の濃度・使用量を抑えます。そのバランスを考慮しながら無痛分娩を実施しますが、さじ加減次第では、痛みが十分に抑えられなかったり、逆に痛みは取れるものの陣痛がわからなくなったりします。

- 薬剤投与

硬膜外麻酔開始時には、初回投与として数分毎に少量ずつ数回に分けて局所麻酔薬の投与を行い、効果が確実なことを確認します。しかし、この初回投与で何時間も効果が持続するわけではありません。薬剤の投与方法には、持続的に局所麻酔薬を投与する持続投与法と、効果が弱くなってから追加投与する間欠投与法があります。持続投与法では精密ポンプにより常に一定量の投薬が続いているため、個人差はあるものの急に効果がなくなって痛みが出始めることは稀です。しかし持続的に投与している分、結果として必要以上の薬剤投与が行われてしまう可能性があります。一方、間欠投与法では必要時のみに追加投与するため、投与する薬剤の量を抑えられる可能性があります。後述する局所麻酔薬中毒や意図しないカテーテル迷入により生じるトラブルを最小限に抑えられます。逆に欠点としては、追加投与のタイミングが遅れてしまうと急に陣痛を感じ始める可能性があることです。双方にメリット・デメリットがあるため、当院では少量かつ低濃度の薬剤を持続投与することで重大トラブルを回避しつつ、必要時には間欠投与として薬剤を追加投与する方法を基本としています。

利点

痛みが取れることに尽きます。

陣痛の恐怖が少なくなるので妊娠・出産に前向きになれます。

超緊急帝王切開の際には無痛分娩に使用するカテーテルから薬剤を追加投与し、迅速な麻酔を提供することが出来ます。

陣痛の恐怖が少なくなるので妊娠・出産に前向きになれます。

超緊急帝王切開の際には無痛分娩に使用するカテーテルから薬剤を追加投与し、迅速な麻酔を提供することが出来ます。

欠点

いずれも発生頻度は稀ですが列挙します。

全脊髄クモ膜下麻酔

局所麻酔中毒

侵襲性の高い処置を要したり後遺障害を残したりする可能性のあるもの

- 感染:麻酔操作に伴い刺入部及び皮下・硬膜外腔などに細菌等が付着・繁殖し、膿瘍を形成すると、脊髄を圧迫して麻痺を生じることがあります。

- 硬膜外血腫:血管が豊富な硬膜外腔に硬膜外針・カテーテルを進めるため、血管を損傷し血腫を形成してしまうことがあります。脊髄を圧迫して麻痺を生じることがあります。

- 神経障害(異常感覚):硬膜外針で脊髄から各部位に広がる神経を損傷すると、下肢の感覚・運動障害を生じることがあります。

分娩のリスク

- 分娩第2期遷延:陣痛が始まり子宮口が全開大(10cm)するまでを分娩第1期と呼びます。分娩第2期は子宮口全開大から児の分娩までの時間を言い、この時間が長引く可能性があります。分娩第2期では努責(いきみ)が必要になりますが、硬膜外麻酔による鎮痛下にあると、鎮痛されていない陣痛時に比べると努責が弱くなってしまうことが一因とされています。

- 児頭回旋異常:計画分娩において頻度が増す可能性があります。

- 器械分娩(吸引分娩・鉗子分娩)の頻度増加:分娩遷延・回旋異常により、児頭がかなり下がった状態まで来ているにも関わらず、自力での分娩が困難なケースもあります。その場合、器械分娩を行いますが、産道裂傷が大きくなってしまう恐れがあります。

よくあるご質問

Q1.帝王切開率は上がりますか?

A1.昨今の研究の結果、世界的に「帝王切開率は上昇しない」との結論に収束しつつあります。高濃度の局所麻酔薬単独を使用すると上がる可能性がありますが、当院では前述の通り低濃度局所麻酔薬と医療用麻薬による鎮痛を行います。

Q2.計画日よりも前に陣痛が始まった場合、無痛分娩は実施してもらえますか?

A2.診療時間内であれば随時硬膜外無痛分娩を施行するよう努力致しますが、診療時間外は安全管理上、実施を控えております。

費用

通常の分娩費用に加え、合計15万円を申し受けます。

- 内訳

無痛分娩費用 総額12万円(薬剤・使用物品費込)

計画分娩費用 総額3万円(薬剤・使用物品費、入院・食事・室料込、前日入院)

- 事前にご希望のなかった方の緊急無痛分娩費(経産婦) 総額18万円

- 計画無痛分娩を予定していた妊婦が計画日前に陣痛発来した場合 総額12万円

- 吸引分娩を実施した場合や緊急帝王切開に移行した場合は、その行為以降は通常の経腟分娩時の費用に準じます。

無痛分娩に関する情報公開

大鳥居医院の登録情報

無痛分娩を安全に行うために、平成29年度厚生労働化学研究費補助金(厚生労働特別研究)事業「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研究」が行われました。その研究成果の「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言をうけて、JALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)は平成30年に発足しました。当院はJALAに加盟し、安全な管理体制を整えた上で無痛分娩の実施を行っています。

大鳥居医院へのお問い合わせやご質問、

ご相談などございましたらご連絡ください。

03-3741-0118

【月.火.水.木.金】 9:00-12:00 / 15:00-17:00 【土】 9:00-12:00 休診日/日・祝日